洋菓子店・スイーツ店のM&A・事業承継|後継者不足や経営課題の解決策

コロナ禍を経て、洋菓子店(ケーキ屋・スイーツ専門店)は顧客の購買行動や市場環境の変化に直面しています。

これまで店舗での小売販売を中心としてきた経営モデルは限界を迎えつつあり、土産物店や百貨店への卸売、さらにECやSNSを活用したオンライン販売など、多様なチャネル戦略が欠かせません。

本記事では、洋菓子店(ケーキ屋・スイーツ専門店)が抱える課題を整理しつつ、事業承継やM&Aを活用して経営資源を強化し、生き残りと成長を実現するためのポイントを解説します。

目次

洋菓子店(スイーツ専門店)が直面する市場変化と課題

コロナ禍で変化した顧客行動

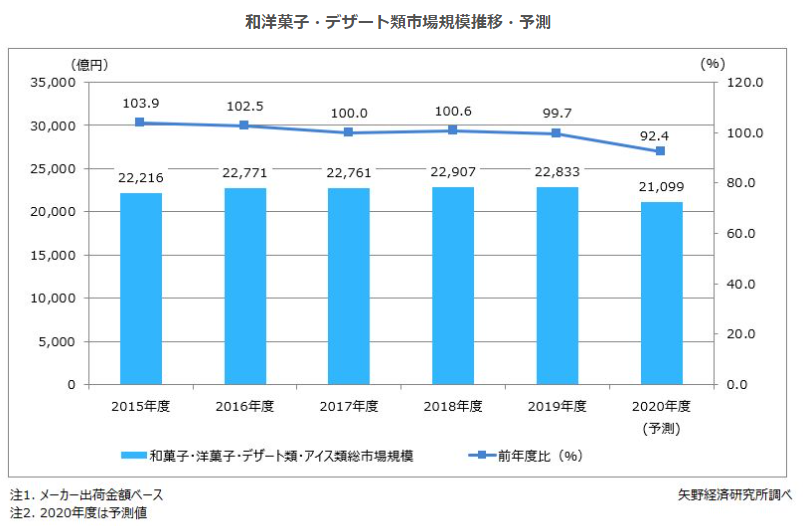

出典:矢野経済研究所「コロナ禍における和洋菓子・デザート類市場に関する調査を実施(2021年)」

矢野経済研究所の調査によると、和洋菓子・デザート類の2020年の市場規模は約2,109億円と推計されており、長期的には緩やかな縮小傾向にあります。

洋菓子店やケーキ屋、スイーツ専門店は、もともと来店型の小売販売に依存してきた業態であるため、こうした市場環境の変化やコロナ禍の影響を特に大きく受けてきました。

コロナ禍以降、手土産需要の減少や外出機会の減少による来店客数の落ち込みが進む一方で、自宅でスイーツを楽しむ「巣ごもり需要」が増加しました。

この変化に対応できた洋菓子店と、従来の販売スタイルに依存し続けたケーキ屋との間で、業績や収益性に大きな差が生まれています。市場環境の変化に対応するため、新しい販売手法や集客の仕組みを取り入れることが、洋菓子店の経営における重要な課題となっています。

販売チャネル多様化の必要性

洋菓子店やスイーツ専門店の販売チャネルは、従来の店舗での小売販売に加え、百貨店やコンビニ、量販店への卸売、道の駅やギフトショップなどのお土産向け販売へと広がっています。近年では楽天やアマゾンなどインターネットを通じて、ケーキやスイーツを直接消費者に届ける販売モデルも一般化してきました。

多くの洋菓子店は、店舗のバックヤードで製造した商品を店頭で販売するモデルを前提に経営されてきましたが、コロナ禍をきっかけに、このビジネスモデルだけでは成長や安定した収益を維持しにくくなっています。これからのケーキ屋・スイーツ店には、卸売やEC、SNSを活用した集客といった「攻めの販売戦略」が求められます。

しかし、製造と来店販売を中心に発展してきた洋菓子店にとって、オンライン販売やデジタルマーケティングへの対応は簡単ではありません。こうした販売チャネルの変化にどこまで適応できるかが、今後の事業承継やM&Aにおける企業価値にも大きく影響する重要なポイントになります。

洋菓子店(ケーキ屋・スイーツ専門店)のM&A・事業承継の無料相談はこちら

洋菓子店(スイーツ専門店)に多い後継者不足と事業承継の現実

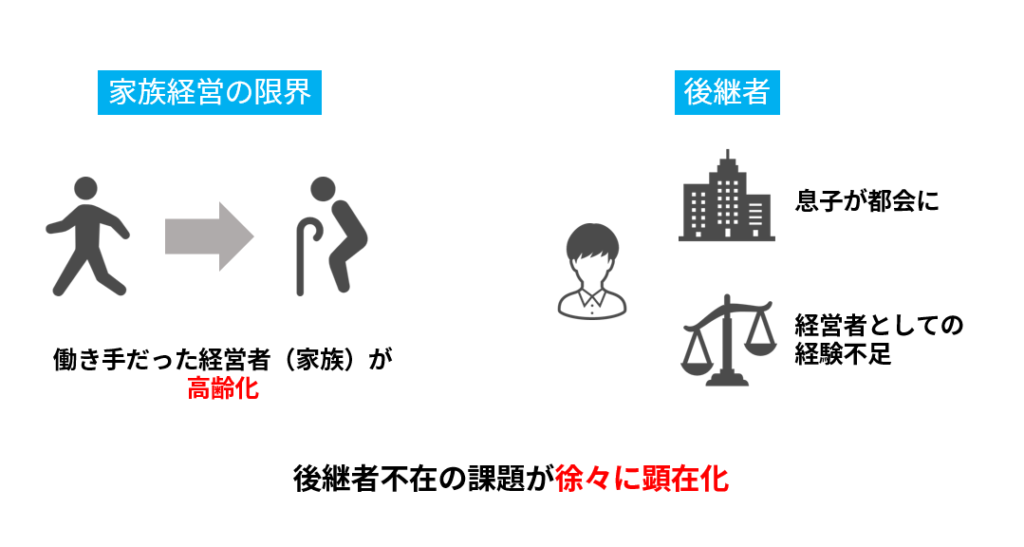

洋菓子店(ケーキ屋・スイーツ専門店)は、小規模店舗からスタートし、家族経営で事業を続けているケースが多く見られます。代表的なのは、夫婦で役割分担をしながら運営する形で、商品企画や製造、販売戦略、マーケティングを担う人と、経理や財務、店舗対応を支える人が一体となって店を切り盛りするスタイルです。

こうした経営形態では、平日・休日を問わず長時間労働になりやすく、年齢を重ねるにつれて体力面・精神面の負担が大きくなります。その結果、「ケーキ屋を廃業するしかないのではないか」「スイーツ店を閉店したいが、従業員や長年通ってくれた常連客のことを考えると決断できない」といった悩みを抱え、M&Aによる事業承継を検討する経営者が増えています。

洋菓子店(ケーキ屋・スイーツ専門店)の後継者候補として多いのは、親族や従業員ですが、必ずしもスムーズに承継できるとは限りません。親族の場合、すでに別の地域で生活していたり、他社でキャリアを築いていることも多く、家業を継ぐ意思がないケースもあります。また、店舗で働いてはいるものの、経営者としての経験や判断力に不安を感じるケースも少なくありません。

一方で、事業規模がある程度大きい洋菓子店では、従業員を後継者として育成する選択肢も考えられますが、資金面や経営責任の重さが障壁となり、実現が難しいこともあります。こうした状況から、親族承継や従業員承継が難しい場合には、第三者への事業承継、すなわちM&Aを選択することが、ケーキ屋やスイーツ店が事業を存続させるための現実的な選択肢となっています。

M&Aを検討する前に理解すべき洋菓子店の経営資源

洋菓子店(ケーキ屋・スイーツ専門店)の後継者不足や経営課題を解決する手段として、M&A(会社売却・事業承継)は非常に有効な選択肢です。

ここでは、ケーキ屋・スイーツ店のM&Aを検討する際に重要となる経営資源を、実務で使われる評価の視点に沿って整理します。

商品・ブランド(ケーキ・スイーツの競争力)

洋菓子店・ケーキ屋の最も重要な経営資源は、商品であるケーキやスイーツそのものの魅力です。M&Aや事業承継においては、単なる売上だけでなく、以下のような観点から商品力が評価されます。

- レシピの保有数や独自性

- 誰がレシピを開発しているか(オーナーパティシエか、チームか)

- 新作スイーツ・ケーキの開発頻度

- 定番商品の再現性・安定した品質

これらは、買い手企業がその洋菓子店を引き継いだ後も同じクオリティでスイーツを提供できるかを判断する重要な指標になります。

また、ケーキやスイーツの品質を左右するのは、レシピだけでなくパティシエの技術力です。

洋菓子店では、商品開発や製造ノウハウが特定のパティシエ個人に集中しているケースも多く、その場合、そのパティシエが退職・独立するとブランド価値が大きく下がるリスクがあります。

そのため、M&Aや事業承継を検討する際には、

- パティシエの雇用形態(社員か、業務委託か)

- 技術がマニュアル化・共有されているか

- 後継となる製造スタッフが育っているか

といった点も含めて、スイーツ・ケーキの品質を将来にわたって再現できる体制かどうかを確認することが重要です。

販売チャネル・マーケティング活動

洋菓子店の販売チャネルは、自社店舗での小売販売、日常的な買い物を行う店舗や百貨店、土産物店(鉄道駅、空港、道の駅等)への卸売販売、インターネットによる直接販売に大別されます。これまでの洋菓子店は、自社店舗での小売販売を中心でした。そのため、店舗を起点にお客様を呼び込む販売方法を前提に考える傾向があります。

市場の変化に対応できる洋菓子店は、自社店舗の小売販売だけでなく、その他の販売チャネルを開拓しています。自社のブランドを支持する顧客層に応じ、百貨店や道の駅等、卸売の販売チャネルも開拓します。

卸売りには、賞味期限の短い生菓子ではなく、焼き菓子の方が流通させやすいといった特徴があるため、チャネルに応じた商品開発が必要です。また、卸売の場合、販売マージンが存在するため、利益率にも注意が必要です。

近年は、新しい営業手法として、ECサイトやSNSを通じた販売も注目されています。InstagramやFacebook、Twitter等で、自社商品のPRを行い、直接顧客とやり取りして販売する等のマーケティング活動を伴う販売戦略です。一般的な洋菓子店は、こういったマーケティングに関する知識・ノウハウが十分でない場合があります。

近年は、顧客にとって洋菓子という存在は「おいしい」ことは当たり前になってしまったため、商品の味だけでは差別化が難しくなりました。マーケティング活動により、商品を差別化し、ブランドを構築し、インターネットを利用し、なるべく利益率の高い方法で商品を販売することを検討する必要があります。

こういった新しい販売手法にどれだけ取り組んでいるかも、洋菓子店の経営資源を判断するポイントです。

設備投資

洋菓子店やケーキ屋、スイーツ専門店では、ほとんどの商品が店舗のバックヤードで製造されます。そのため、冷蔵庫や冷凍庫といった原材料や商品を保管する設備に加え、ミキサー、オーブン、作業台、コンロ、製氷機など、スイーツ製造に必要な調理・加工設備が経営の土台となります。

M&Aや事業承継の観点で重要になるのは、こうした設備によってどれだけの生産量を安定的に確保できるかという点です。百貨店やEC、卸売など販売チャネルを拡大しても、それに見合う製造能力がなければ機会損失が生じてしまいます。

保有している設備が老朽化していたり、処理能力が不足している場合は、買い手企業にとって追加投資が必要となり、M&Aにおける評価や条件にも影響します。そのため、ケーキやスイーツをどれだけ安定して生産できる体制が整っているかは、洋菓子店の企業価値を左右する重要な経営資源の一つといえます。

労務管理

洋菓子店やケーキ屋、スイーツ専門店は、家族経営や少人数体制で運営されているケースが多く、組織としての労務管理が十分に整備されていないことも少なくありません。

M&Aや事業承継の際には、社会保険の加入状況や給与・残業代の支払い、有給休暇の管理、勤怠管理の仕組みなどが適切に運用されているかが重要なチェックポイントになります。

特に洋菓子業界では、パティシエの働き方が労務リスクに直結しやすい傾向があります。新商品やスイーツの開発が「自己研鑽」とみなされ、長時間労働やサービス残業が常態化している店舗も見受けられます。

こうした状況は、買い手企業にとって将来的な人件費の増加や労務トラブルのリスクにつながるため、M&Aの評価や条件にも影響します。パティシエを含めたスタッフの働き方改革や、適正な労務管理体制が構築されているかどうかは、洋菓子店の企業価値を左右する重要な要素です。

衛生管理

洋菓子店・ケーキ屋・スイーツ店のM&Aや事業承継において、衛生管理の水準も非常に重要な評価ポイントになります。現在は、原則としてすべての食品事業者に対してHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられており、洋菓子の製造販売を行う店舗も例外ではありません。

2022年6月から、原則として全ての食品事業者にHACCPに沿った衛生管理に取り組むことが必要となりました。洋菓子の製造販売を行う事業者も、規模の大小に関係なく、対応が必要となります。

HACCPに対応するためには、食品衛生管理者を選任したうえで、製造設備や作業場の清掃・消毒、原材料や使用水の管理、害虫やネズミ対策、廃棄物の取り扱いなどについて、衛生管理計画や手順書を作成し、日々の運用状況を記録していく必要があります。

これらの取り組みが十分に行われていない場合、M&A後に改善コストが発生したり、営業継続に支障が出るリスクがあるため、買い手企業は慎重に確認します。洋菓子店の衛生管理体制がどこまで整っているかは、事業承継やM&Aの成否を左右する重要な要素といえるでしょう。

洋菓子店(ケーキ屋・スイーツ専門店)のM&A・事業承継の無料相談はこちら

M&Aで解決できる洋菓子店(スイーツ専門店)の経営課題とメリット

M&Aを通じて、洋菓子店(ケーキ屋・スイーツ専門店)が抱える経営課題の解決や、それぞれの事業の強みの強化、弱点の補完が可能です。具体的には以下のようなケースが想定されます。

マーケティング機能の強化

卸売業や既にECを展開している他の小売事業者は、強いブランド力を持つ洋菓子店をグループに迎え入れることに関心があります。卸売業であれば、自社ブランドの獲得が目的であり、他の小売事業者の場合は、自分達の顧客に、洋菓子店の商品を販売することでのシナジーを見込んでいます。

その場合、卸売業を買手企業としてM&Aする場合、買手企業側で営業人材を保有している可能性が高く、グループ傘下に入ることで営業機能を強化することが可能です。

また、既にECを展開している小売事業者とのM&Aの場合は、買手企業がインターネットを通じた販売やマーケティング手法にノウハウを持っており、そのノウハウを活かして、洋菓子店舗のマーケティング機能を強化することが可能です。

製造・流通能力の強化

多様な販売チャネルの獲得を目指す場合、チャネルに対応できる生産量を確保することが課題となります。そのため、洋菓子店が保有する設備・人材による生産能力が問われます。

レシピやノウハウ、ブランドは洋菓子店で保有しつつ、M&Aにおける買手企業のネットワークを通じて、製造を別の事業者へ委託し、OEMで製造することができれば、生産能力を拡大することが可能となります。

また、買手企業が卸売業の場合、多様な流通網を保有しているため、物流コストの低下を見込むことができます。

労務管理・衛生管理体制の強化

規模が大きい会社が買手となる場合、既に労務管理や衛生管理の体制を確立させていたり、一歩進んだ労務管理の方法を取り入れているケースが想定されます。

そのため、洋菓子店が一から労務管理・衛生管理の体制を構築・強化するのではなく、M&Aを通じて、既に出来上がった仕組みを取り入れることで、スムーズにそれぞれの体制の強化を図ることが可能です。

洋菓子業界における最新のM&A事例

洋菓子業界(ケーキ屋・スイーツ専門店)における最新のM&A(売却・買収)事例を紹介します。

株式会社神戸物産(兵庫県加古川市)

株式会社神戸物産(兵庫県加古川市)は、2020年4月に同グループ会社の株式会社オースターフーズ(兵庫県姫路市)を通じて、洋菓子製造販売会社である株式会社サラニ(岡山県瀬戸内市)の全事業を引き受け、株式会社オースターフーズの瀬戸内工場として稼働させることとなりました。

竹下製菓株式会社(佐賀県小城市)

「ブラックモンブラン」等のアイスクリーム製造を展開する竹下製菓株式会社(佐賀県小城市)は、岡山市の製パン製造会社である株式会社清水屋食品を子会社化しました。

洋菓子店(ケーキ屋・スイーツ専門店)のM&A・事業承継の無料相談はこちら

洋菓子店のM&A仲介・支援実績

クレジオ・パートナーズ株式会社が仲介・支援した洋菓子店のM&A・事業承継案件を紹介します。

広島県の洋菓子店M&A・事業承継事例

広島銘菓として地域に愛されてきた洋菓子店『無花果』が、廃業ではなく「事業承継」という選択をしたM&A事例です。

後継者不在を背景に、広島県事業承継・引継ぎ支援センターを通じて承継先を探索し、山口・広島で飲食事業を展開する株式会社MIHORIへ承継。コロナ禍を挟み3年越しで実現した経緯や、顧客・従業員・地域への想い、承継先選定のポイントを当事者の言葉で紹介します。

広島銘菓『無花果』の事業承継|地域企業がつないだ洋菓子店M&Aの成功事例

まとめ:洋菓子店・ケーキ屋が生き残るためのM&A活用戦略

洋菓子業界は、コロナ禍により顧客行動が変化したため、販売チャネルを多様化したり、新しいマーケティングに取り組む必要に迫られています。

洋菓子店はこれまで、店舗での小売が中心だったため、販売チャネルの開拓やマーケティングについてノウハウを有していないことが課題であり、その変化に対応できる会社とできない会社が二極化する傾向があります。

M&Aはこういった経営課題を解決するための一つの手段であり、自社の経営資源の強化や、弱点の克服にも寄与する可能性があります。後継者不足が注目されがちですが、課題を乗り越えることは、自社の継続・成長を実現する機会でもあり、洋菓子店(ケーキ屋・スイーツ店)が生き残り、成長していくための経営戦略が必要となります。

そういった経営戦略の立案される際は、当社にご相談頂ければ、様々な事例から専門のコンサルタントがアドバイス致しますので、お気軽にご連絡ください。

クレジオ・パートナーズ株式会社広島を拠点に、中国・四国地方を中心とした地域企業のM&A・事業承継を、仲介およびアドバイザリーの両面から支援しています。資本政策や企業再編のアドバイザリーにも強みを持ち、地域金融機関や専門家と連携しながら、中小企業の持続的な成長と後継者募集をサポート。補助金や制度活用の知見も活かし、経営者に寄り添った伴走型の支援を提供しています。

URL:https://cregio.jp/

M&A・事業承継について、

お気軽にご相談ください。