事業承継3つの方法とは?フローチャートでわかる親族内承継・MBO・M&A

事業承継には「親族内承継」「従業員承継(MBO)」「第三者承継(M&A)」という3つの方法があります。後継者不足や経営者の高齢化が進む中、どの方法を選ぶかは会社の存続に直結する重要な経営課題です。

本記事では、3つの承継方法の特徴をフローチャートで整理し、それぞれのメリット・デメリットを具体的に解説します。

目次

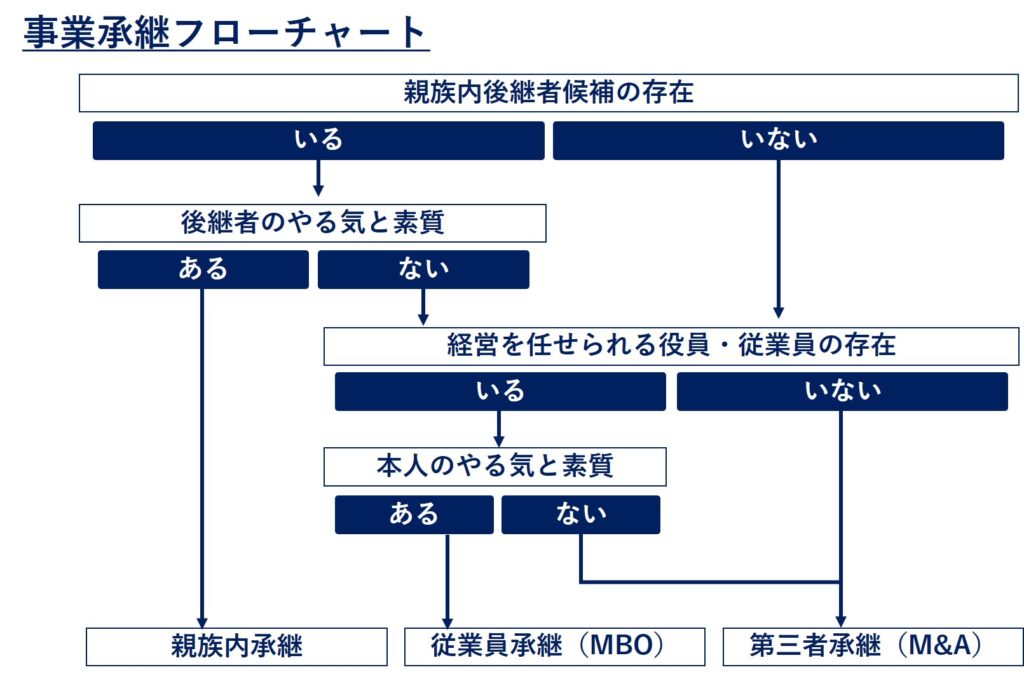

【図解】事業承継の方法を選ぶフローチャート

事業承継には①親族内承継、②従業員承継、③第三者承継の3つのタイプがあります。

それぞれの状況に応じて、どの選択肢を選ぶかが重要となりますが、選択肢を選ぶ流れを以下のとおりフローチャートにしました。

なお、「役員・従業員のやる気」については、以下の2つの「やる気」が必要です。

- ①社長職を継ぐ「やる気」

- ②自社株式を買い取る「やる気」

「社長になる」というと、①が注目されがちですが、②についても必須の論点です。自社株式を買い取るためには、そのための資金が必要となります。その資金を準備するためには、金融機関から自ら借入をする等、自分自身でリスクテイクする覚悟が必要となります。

3つの方法のメリット・デメリット比較

M&A・事業承継のコンサルティングを提供する現場で感じるそれぞれのタイプのメリット・デメリットは以下のとおりです。

| タイプ | メリット | デメリット |

| 親族内承継 | ①後継者選定に悩まない。ブレない。 ②早い段階で後継者を決めているため、後継者の育成にじっくり取り組める。 ③社内・社外の関係者から、理解を得やすい。 |

①親族後継者に経営能力・資質があるとは限らない。 ②自社株の承継にかかる納税資金が必要。 |

| 従業員承継(MBO) | ①社内で最も優秀・適任な人材を選定できる。 ②入社歴が長いと、自社の事業・現場の理解が深く、引継ぎがスムーズ。 |

①後継者候補に断られることが多い。 (株式買取り資金がない、個人保証に抵抗) ②株価はM&Aより低いことが多い。 |

| 第三者承継(M&A) | ①引継ぎ候補先の選択肢が広い。 ②株式譲渡代金を得られる。 ③買い手との相乗効果や信用強化で、自社事業が一層発展・成長できる可能性がある。 |

①自社の理念・社風・スタンスが継続されない可能性がある。 |

なぜ第三者承継(M&A)が増えているのか

近年、中小企業のM&Aに注目が集まるようになりました。

その理由は「後継者不在率の高さ」と「経営者の高齢化」によるものです。2019年の後継者不在率は全国で65.2%であり、2020年の経営者の平均年齢は59.9歳となっています。

参考:全国・後継者不在企業動向調査(2019年)【帝国データバンク】

参考:全国社長年齢分析(2020年)【帝国データバンク】

加えて、上記フローチャートをもとに考えると、経営者の親族にやる気と素質がある者がいればよいですが、世代間のギャップが広がる中、中々スムーズに進まないという状況があります。

従業員承継においては、上記のとおり、単なるやる気だけではなく、株式買取の資金を準備する必要があり、経営者となるための覚悟とコミットメントが求められるため、こちらもスムーズに進みません。これらの理由により、第三者への事業の引継ぎであるM&Aが注目されるようになりました。

まとめ|自社に合った事業承継の方法を選ぶ

事業承継には「親族内承継」「従業員承継(MBO)」「第三者承継(M&A)」の3つが基本となります。後継者不在率の高さや経営者の高齢化が進むなか、自社にどの方法が最適かを早めに検討することが重要です。

親族以外にも、娘婿を迎えるといった変形タイプもあり、選択肢は多様化しています。もし「自社にはどの方法が合うのか」と迷われている場合は、専門家に相談することで最適な道筋を描けます。私たちも実務経験を踏まえたアドバイスを提供していますので、お気軽にお問い合わせください。

- 広島県M&A事例01|広島の内装建材メーカーM&A事例|ネット販売と製造技術を融合した成長戦略

- 広島県M&A事例02|不動産・フード・福祉の多角化を加速|みどりホールディングスのM&A活用事例

- 広島県M&A事例03|川口建工×福永建設工業|建設業の後継者不在を解決した事業承継と成長戦略

クレジオ・パートナーズ株式会社広島を拠点に、中国・四国地方を中心とした地域企業のM&A・事業承継を、仲介およびアドバイザリーの両面から支援しています。資本政策や企業再編のアドバイザリーにも強みを持ち、地域金融機関や専門家と連携しながら、中小企業の持続的な成長と後継者募集をサポート。補助金や制度活用の知見も活かし、経営者に寄り添った伴走型の支援を提供しています。

URL:https://cregio.jp/

M&A・事業承継について、

お気軽にご相談ください。