M&Aで販売シナジーを最大化する6つの手法|クロスセル成功の秘訣

M&Aの最大の目的の一つは「シナジー効果」を生み出すことです。

買収前には多くの企業が、売上拡大やコスト削減といったシナジー効果をシミュレーションしますが、実際にM&A後に販売シナジーを生み出す具体的な方法については、実務的な情報がまだ少ないのが現状です。

特にBtoBビジネスにおいては、クロスセルや販売ネットワークの共有をどう実行するかが成否を分けます。本記事では、M&A後の「販売シナジー」を確実に創出するために活用できる具体的な戦術と方法論を、実務の視点から解説します。

目次

販売シナジーとは?M&Aにおける重要性

M&Aにおけるシナジー効果の中でも、特に注目されるのが「販売シナジー」です。

販売シナジーとは、買収企業と売却企業がそれぞれ持つ顧客基盤や販売チャネル、商品ラインアップを相互に活用することで売上拡大を実現する効果を指します。具体的には、買収企業の商品を売却企業の顧客に提案したり、逆に売却企業の製品を買収企業の販売網で展開したりすることで、新しい売上の機会を創出できます。

M&Aの大きな目的は、単なる事業規模の拡大ではなく、統合によって「1+1を2以上にする」ことにあります。その中でも販売シナジーは、比較的早期に成果が見えやすい点が特徴です。例えば、既存の顧客に新しい商品を紹介できれば、大きな追加投資を行わなくても収益向上が期待できます。

一方で、販売シナジーを実現するには、両社の営業組織が持つ情報格差や企業文化の違いを乗り越える必要があります。戦略としてシナジーを掲げることは容易ですが、実際に成果を出すには地道な連携や人材交流といった「実務的な仕組みづくり」が欠かせません。

そのため、M&Aを成功に導くには、販売シナジーを単なる期待効果として捉えるのではなく、具体的な実行計画とマネジメントの対象 として位置付けることが重要です。

販売シナジーを出すための戦術論

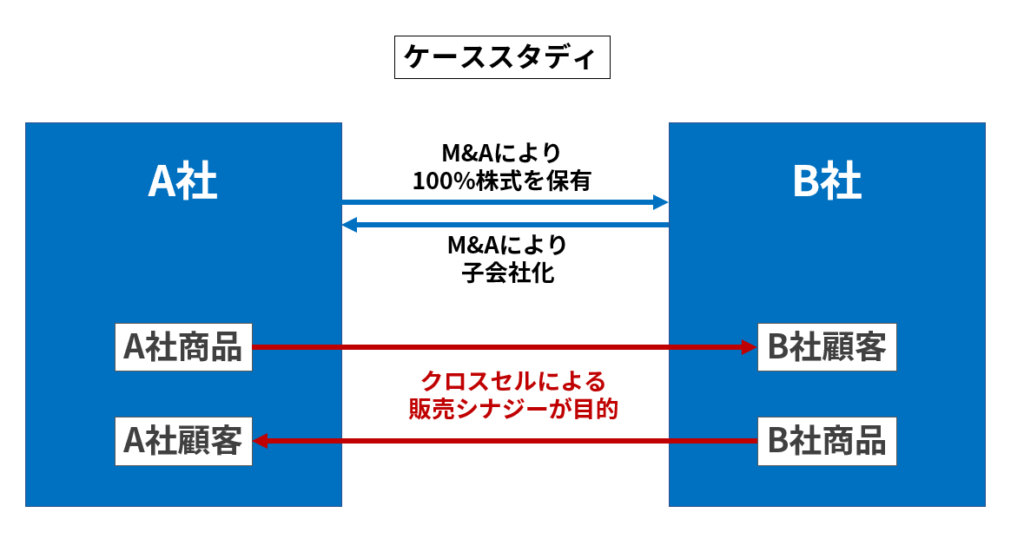

BtoBビジネスを営むA社(買手企業)が、同じくBtoBビジネスを展開するB社(売手企業)をM&Aにより子会社化し、主にB社の販売ネットワークへ、A社の商品を販売する、また逆にB社の商品をA社の販売ネットワークで販売することをシナジー効果として期待したケースを想定してお伝えします。

この手法は「クロスセル」と呼ばれる、シナジー効果の中でも、特に販売シナジーを創出するための手法の一つです。

クロスセルを実行するための具体的な手法

主にBtoBビジネスにおけるクロスセルで重要なのは「個別商談の積上げ」です。M&A実施直後は、買手企業・売手企業それぞれにおいて、各社が扱う商品の知識が不足している状況です。

クロスセルによる販売シナジー効果を創出するためには、買手企業と売手企業の商品・顧客に関する情報格差を埋め、それぞれの販売ネットワークに商品を展開するために、一歩一歩地道な積み上げを行うことが必要です。

会議での積極的な情報共有

A社とB社で共同で会議を開催し、商品知識や販売ネットワークにおける顧客ニーズの把握、販売戦略の検討を行います。

M&Aは異なる文化を持つ組織同士が統合されることで、初めてシナジー効果を発揮します。劇的な方法論ではないですが、コミュニケーション方法の確立と意見交換を定期的に実行できる仕組みをつくることが重要です。

共同勉強会

A社が持つ商品・顧客、B社が持つ商品・顧客について共同勉強会を開催します。上記の「会議での積極的な情報共有」と趣旨は同じであり、それぞれの情報格差を埋めるための手法となります。

特定の商品等に的を絞り、どのような特徴・強みがあるか、競合他社におけるポジションや、売り込み方等を勉強会を通じて把握することで、営業社員の商品・顧客属性に関する理解を促進させ、販売シナジーが出やすい環境を整備します。

出向の活用

A社からB社へ、又はB社からA社に人材を出向させます。上記の会議や勉強会だけだと、情報のインプットが中心となってしまい、実際に効果を発揮するまで時間がかかります。

既に具体的な商品ノウハウや顧客の特徴を掴んでいる社員を、それぞれの会社へ出向させ、販売してみることで、顧客の反応や結果をフィードバックすることが可能となります。

人材のトレード

A社の社員とB社の社員をトレードする方法です。趣旨や目的は上記「出向」と同じですが、「出向」だと一方的に送るだけになってしまい、どちらかの人員がマイナスになってしまうことが想定されます。

なるべくどちらか一方が負担を強いられないために、双方が人材を出し合い、販売シナジーが創出できる環境を整備します。

社長の部下を子会社シナジー担当に任命

A社社長の直下の人材をシナジー担当に任命します。シナジーは待っているだけで自然と起こるものではありません。誰かが中心となり、積極的に行動を起こしていく必要があります。

社長に近い人材を特命のシナジー担当とすることでシナジー創出に向けた動きを企画し、具体的に実行していきます。

人事評価制度に組み込む

シナジーを双方の人事の評価制度に組み込む方法です。例えば、A社社員がB社製品を販売した場合に、人事評価上のインセンティブを付与する(B社社員がA社製品を販売した場合も同様)ケースが考えられます。

取り扱う商品によりインセンティブの内容について検討する必要はありますが、積極的にシナジーを生み出す動きのモチベーションを人事評価で後押しする効果が見込めます。

販売シナジー創出は地道な積み上げが重要

販売シナジーは、M&Aによる統合効果の中でも比較的早期に成果を期待できる分野とされています。しかし、その実現は決して派手な施策ではなく、営業現場での地道な積み上げ によって成し遂げられるものです。

例えば、クロスセルを行う場合も、単に商品リストを共有するだけでは成果は出ません。

営業担当者が互いの商材を理解し、実際の顧客との商談を通じて販売経験を積み重ねていく必要があります。その過程で得られる「顧客の反応」や「販売ノウハウ」を社内で共有し、再現性のある仕組みへと発展させることが、シナジー効果を持続的に高めるカギとなります。

また、企業文化や評価制度の違いがハードルになるケースも少なくありません。

こうした課題を乗り越えるには、会議・勉強会・人材交流・人事評価制度への組み込み といった仕組みを継続的に運用し、双方の組織に「販売シナジーを出すことが当たり前」という風土を根付かせることが不可欠です。派手さはないものの、こうした積み重ねこそがM&A後の成否を分ける要因になります。

まとめ|M&A後に成果を出すためのポイント

M&Aの成功は、契約締結や統合の瞬間ではなく、その後にどれだけ具体的な成果を生み出せるかにかかっています。特に販売シナジーは、両社の販売網や顧客基盤を活用することで比較的早期に売上拡大が期待できる分野ですが、実際には戦略を描くだけでなく、営業現場での知識共有や人材交流といった地道な積み重ねが不可欠です。

会議や勉強会を継続し、シナジー創出を人事評価制度など経営の仕組みに組み込むことで、はじめて持続的な成果につながります。「シナジーは自然に生まれるものではない」という意識を持ち、計画的に実行できるかどうかがM&A後の成否を分けるポイントです。

もし自社での販売シナジーの具体的な出し方に悩んでいる場合や、実務レベルでの取り組み方を整理したいと感じている経営者の方は、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な専門家と共にシナジー創出の道筋を描くことで、M&Aを成長エンジンとして最大限に活かすことが可能になります。

クレジオ・パートナーズ株式会社代表者 :代表取締役 李 志翔

所在地 :広島市中区紙屋町1丁目1番17号 広島ミッドタウンビル6階

設立 :2018年4月

事業内容:

・M&Aに関するアドバイザリーサービス

・事業承継に関するアドバイザリーサービス

・資本政策、企業再編に関するアドバイザリーサービス 等

URL :https://cregio.jp/

M&A・事業承継について、

お気軽にご相談ください。