会社を売却したら経営者保証はどうなる?M&Aにおける借入金と保証の扱いを解説

「経営者保証」とは、会社が金融機関から融資を受ける際に、経営者本人が連帯保証人となる仕組みです。M&Aで会社を売却する場面では「借入金や個人保証はどうなるのか?」という不安を抱く経営者も少なくありません。

本記事では、株式譲渡と事業譲渡それぞれのケースにおける経営者保証の取り扱いと、金融機関が示すガイドラインの考え方を整理し、事業承継を検討する経営者が知っておくべきポイントを解説します。

目次

経営者保証とは

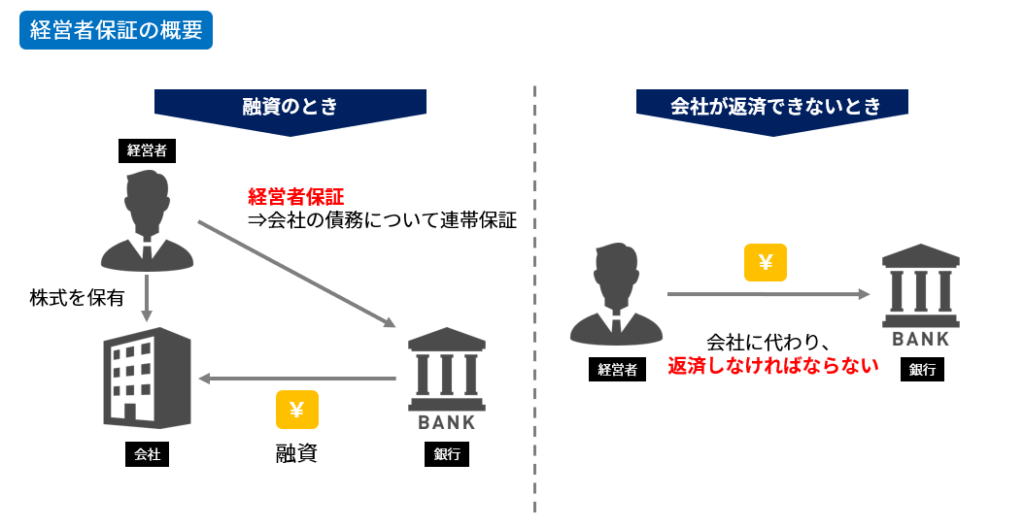

経営者保証の概要

会社が金融機関から融資を受ける際、「経営者個人が会社の連帯保証人となること」です。

これにより、経営者個人は会社の債務に対して保証債務を負うこととなりますので、会社が倒産した場合等、会社として融資の返済ができなくなった場合、経営者個人が会社に代わり、返済を求められることとなります。

経営者保証は見直すべき?「経営者保証に関するガイドライン」とは?

経営者保証に関するガイドライン」とは、経営者保証に伴う課題を解決するための方向性をまとめたものです。

従来の経営者保証は、金融機関からの融資に対して経営者個人が連帯保証をする仕組みであり、「経営への規律付け」や「資金調達の円滑化」といった効果がありました。 しかし一方で、「思い切った事業展開ができない」「早期の事業再生を妨げる」「事業承継を進めにくい」といった弊害も指摘されてきました。

こうした課題を解決するため、全国銀行協会や日本商工会議所が中心となり、2014年に「経営者保証に関するガイドライン」を策定・公表しました。法的拘束力はありませんが、金融機関や経営者が自主的に尊重・遵守することが期待されています。

経営者保証を外すための条件

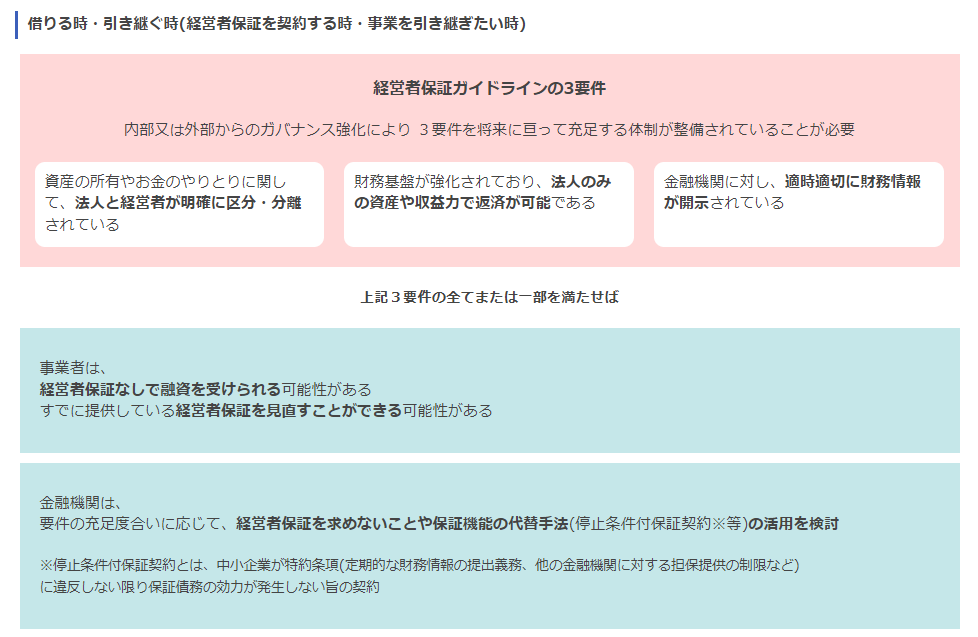

ガイドラインでは、次のような条件を満たす場合には経営者保証なしでの融資が可能、あるいは既存の保証契約を見直す余地があるとされています。

- 経営者と法人の資産・取引が明確に分離されている

- 財務基盤が健全で、法人のみの資産や収益力で返済が可能

- 金融機関に対し、適切かつタイムリーに財務情報が開示されている

このように、ガイドラインは経営者保証のあり方を見直し、中小企業の事業承継や成長を後押しする仕組みとして位置づけられています。

参考:中小企業庁「経営者保証」

最近の動き:保証制度の見直し

ガイドラインでは「資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている」「財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である」「金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている」といったガバナンスに関する要件が満たされれば、経営者保証なしで融資を受けられる可能性や、現在の融資についても見直すことができる可能性があると説明しています。

(出典)中小企業庁「経営者保証」より抜粋

(出典)中小企業庁「経営者保証」より抜粋

また、近年、経済産業省では、創業や事業承継において、経営者保証に代わる信用保証制度を用意する等、経営者保証の在り方を見直す施策が展開されています。

会社を売却すると経営者保証はどうなる?M&Aにおける経営者保証の考え方

事業承継においても、経営者保証は大きなポイントです。特に、第三者への承継(M&A)を選択した場合、「保証しているのは経営者個人だから」という理由で、「会社を売却した後も債務保証が継続するのでは」と不安に思う経営者もいらっしゃいます。

M&Aでは確かに経営者個人に借入金が残るケースもありますが、基本的には、買手企業・金融機関に働きかけ、売手経営者の保証を外す方向性で進めるのが一般的です。

一方、株式譲渡・事業譲渡といったスキームごとに考え方が異なりますので、それぞれのスキームでの考え方を理解しておくことが必要です。各スキームでの経営者保証の考え方は、以下のとおりです。

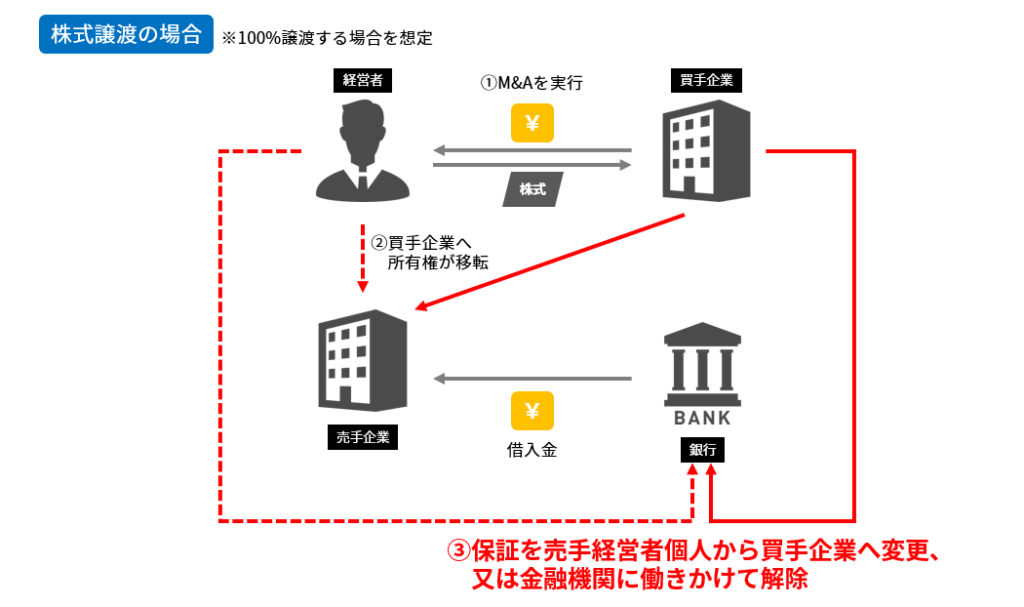

株式譲渡の場合

「株式譲渡」とは、現金を対価として、株式=会社の所有権を買手企業へ譲渡するM&Aのスキームです。

株式の100%譲渡を想定した場合、会社の所有権が移転することで、買手企業が会社の所有者となるため、売手企業の借入金は実質的に買手企業に引き継がれることとなります。

また、売手の経営者の個人保証については、M&Aの契約において、買手が責任を持って解除する(解除するよう金融機関と交渉する)ことを約することが一般的で、M&A実行後に、買手企業が金融機関と交渉して売手経営者の個人保証を解除することになります。

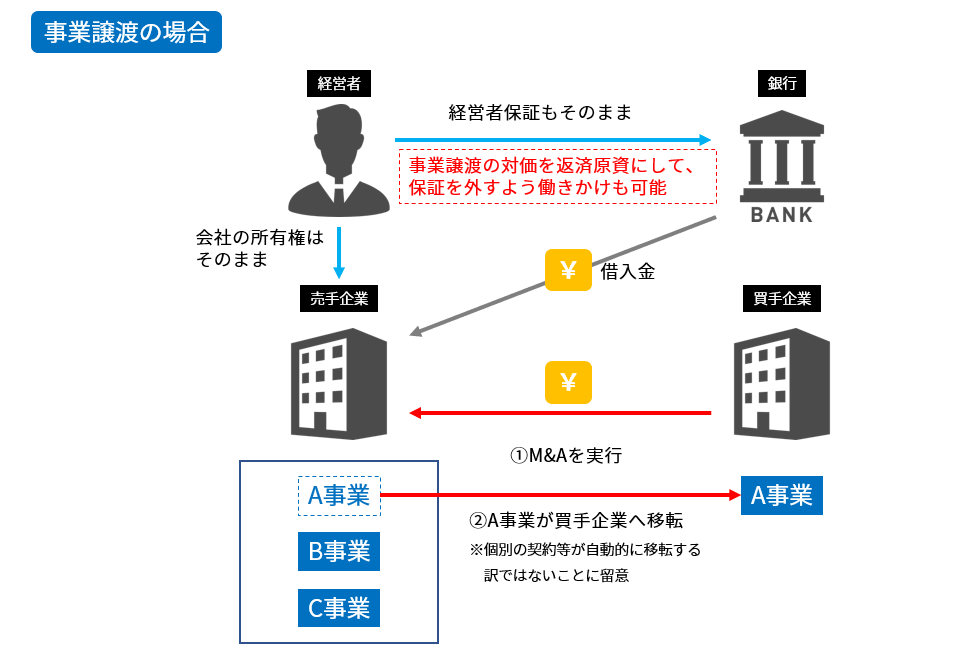

事業譲渡の場合

事業譲渡とは、会社が行う事業の一部を売却するM&Aのスキームです。この場合、株式の移転が生じないため、会社の所有権は売手経営者に残ります。そのため、会社の借入金や経営者保証についても、基本的にはそのまま継続されます。

ただし、事業譲渡の対価として、現金を買手企業から受け取るため、その資金を元手に借入金を返済する等し、金融機関に働きかけることで個人保証を外すことも可能です。

金融機関は経営者保証の解除に応じてくれる?

事業承継における経営者保証の取り扱いについては、2019年12月に公表された「事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則」で方針が示されています。この特則では、前経営者と後継者の双方から二重に保証を求めないことが原則とされています。

さらに、前経営者については「実質的な経営権や支配権を持たない限り、第三者にあたる可能性がある」と整理されています。加えて、2020年4月の民法改正では第三者保証の利用が制限され、金融機関も「経営者以外の第三者に保証を求めない」ことを基本とする融資慣行を確立するよう求められています。そのため、既存の保証契約も適切に見直すべきと明記されています。

また、前経営者に保証を残す場合でも、その必要性を慎重に判断し、一定期間ごとに見直すことが求められています。こうした流れから、金融機関に対しても保証契約の見直しや解除を進めるよう働きかけが行われており、実際のM&Aの現場でも、売手経営者の保証解除がスムーズに進むケースが増えています。

まとめ

M&Aによる会社売却や事業承継を検討する経営者にとって、借入金や経営者保証の取り扱いは大きなテーマです。株式譲渡では所有権とともに借入金が買手企業へ移転し、金融機関との交渉を通じて経営者保証を外すのが一般的です。

一方で事業譲渡では保証が残るケースもありますが、譲渡対価を返済に充てることで負担軽減につなげられます。近年は国や金融機関もガイドラインに基づき保証解除の流れを推進しており、事業承継の選択肢は広がっています。

会社売却時の保証や債務の扱いを早めに理解しておくことが、安心したM&Aの実行につながるでしょう。具体的なケースごとに不安がある方は、ぜひクレジオ・パートナーズまでご相談ください。豊富なM&A支援実績をもとに、最適な対応策をご提案します。

- 広島県M&A事例03|川口建工×福永建設工業|建設業の後継者不在を解決した事業承継と成長戦略

- 鳥取県M&A事例15|鳥取・米子の異業種M&A事例|ミヨシ産業とトラビスの事業承継・多角化戦略

- 鳥取県M&A事例16|キャンピングカー事業の株式交換・資本提携事例

クレジオ・パートナーズ株式会社広島を拠点に、中国・四国地方を中心とした地域企業のM&A・事業承継を、仲介およびアドバイザリーの両面から支援しています。資本政策や企業再編のアドバイザリーにも強みを持ち、地域金融機関や専門家と連携しながら、中小企業の持続的な成長と後継者募集をサポート。補助金や制度活用の知見も活かし、経営者に寄り添った伴走型の支援を提供しています。

URL:https://cregio.jp/

M&A・事業承継について、

お気軽にご相談ください。