事業承継ファンドとは?仕組み・メリットデメリット・活用方法を徹底解説

全国的に深刻化する後継者不足や事業承継問題。その解決策の一つとして近年注目されているのが「事業承継ファンド」です。

事業承継ファンドとは、投資ファンドの一種であり、企業の株式を取得して経営基盤の強化や人材育成を支援し、将来的に新たな事業会社へのM&Aを通じて企業価値を高めていく仕組みです。

単なる株式の売買にとどまらず、承継後の経営支援や成長戦略までサポートする点が大きな特徴です。本記事では、事業承継ファンドの仕組みやメリット・デメリット、活用する際のポイントをわかりやすく解説します。

目次

記事のポイント

- 事業承継ファンドは株式取得後、事業成長させて、事業会社へM&A等することで投資家へリターンを返す仕組み。

- 事業承継ファンドは企業価値を向上させるための様々なサポートを実施。

- 地域においても、行政や地域金融機関を中心に「事業承継ファンド」が設立されている。

事業承継ファンドとは?後継者問題を解決する新しい選択肢

投資ファンドの基本・仕組み

事業承継ファンドとは、企業の株式に投資し、経営の引き継ぎと企業価値向上を支援する投資ファンドの一種です。

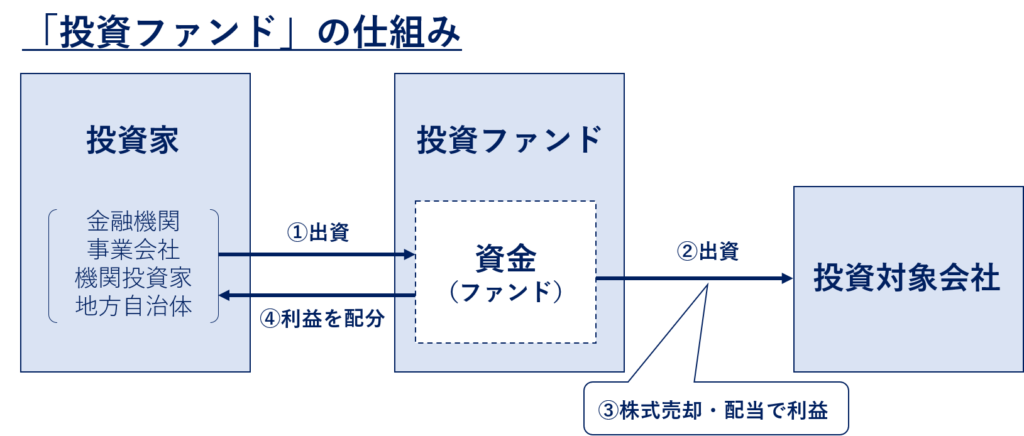

一般的な投資ファンドは、成長性のある企業の株式を取得し、経営や事業の改善を通じて企業価値を高めたうえで、株式を売却することでリターンを得ることを目的としています。いわば、企業の成長を支援しながら投資収益を生み出す「企業投資のプロ」といえる存在です。

ファンドは、多数の投資家から集めた資金をもとに運用されます。本来「ファンド」とはその資金そのものを指しますが、本記事では便宜上、その資金を運用して企業に投資・経営支援を行う投資会社を「投資ファンド」と表現しています。

また、投資ファンドにはあらかじめ運用期間が定められており、一般的には7〜10年程度で投資・経営支援・株式売却(出口)までを完結させる設計になっています。この期間内に企業価値を高め、次のオーナーへバトンを渡すことがファンドの基本的な役割です。

事業承継ファンドの仕組みと特徴

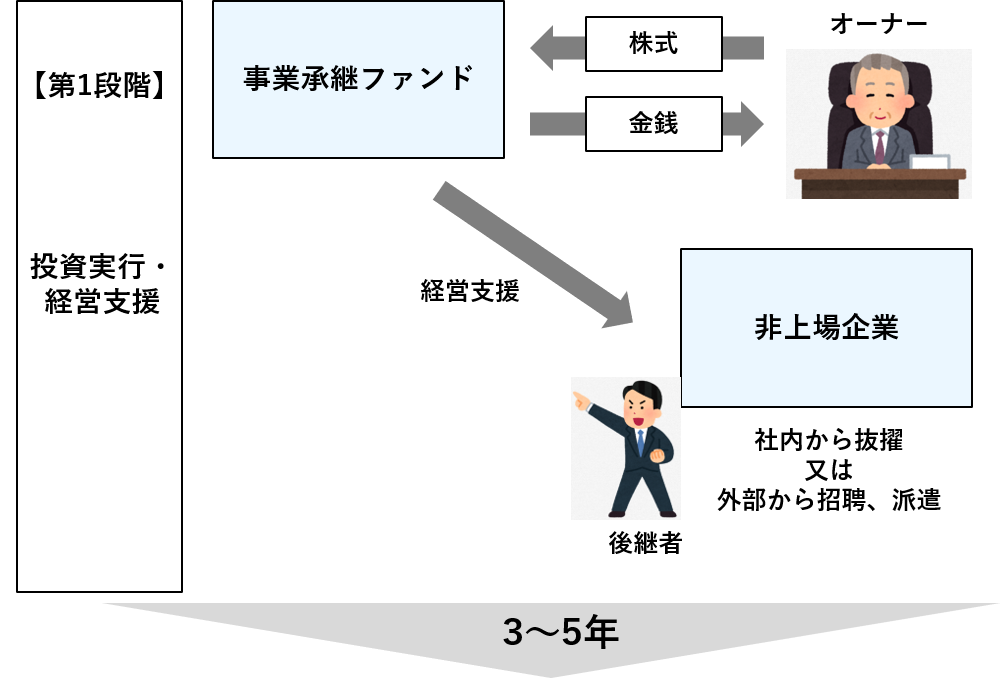

事業承継ファンドは、投資ファンドの中でも、主に「事業承継問題を抱える非上場企業」に対して投資するファンドです。

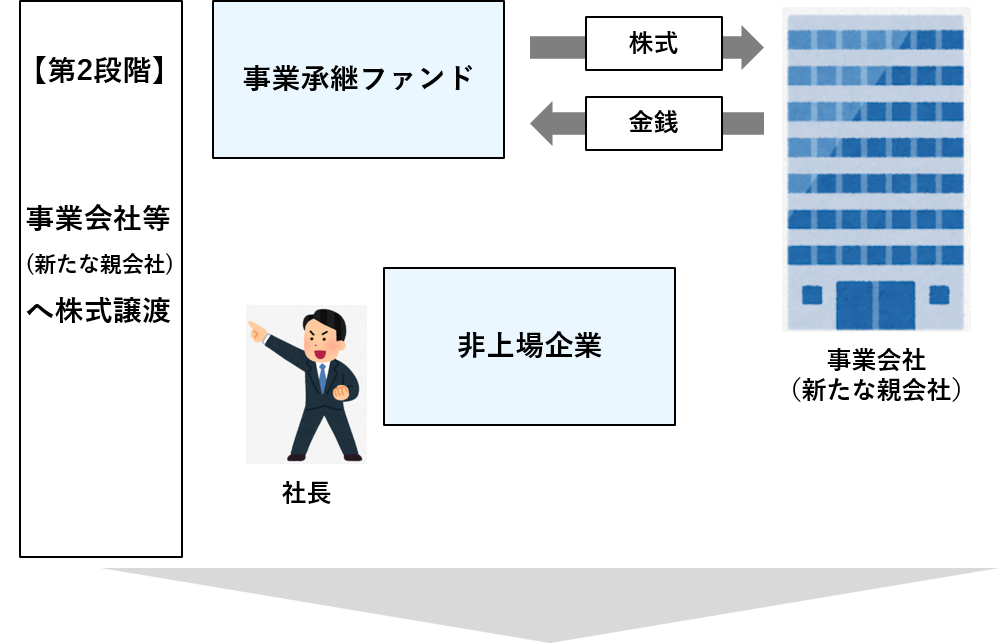

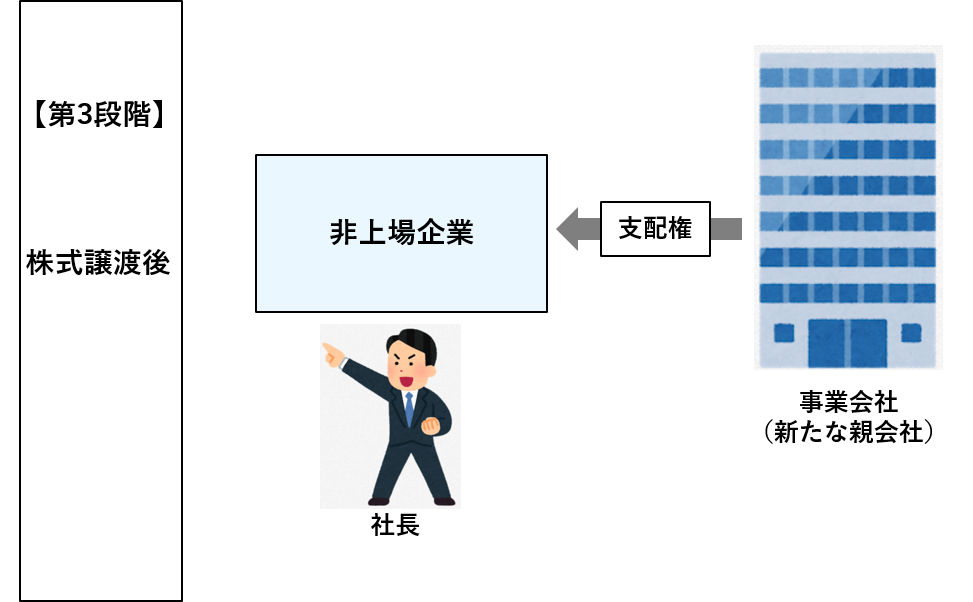

後継者問題を抱える非上場企業のオーナーから株式を買取り、当該企業の次世代の経営体制や事業基盤を整備・強化した後、新しい親会社となる事業会社を探して株式を譲渡し、株式譲渡による売却益によりリターンを得ることとなります。

後継者は、投資先企業の内部から抜擢することもあれば、内部に適任者がいない場合は外部から招聘することもあります。投資から譲渡までの期間は、3年~5年程度が多いです。

「事業承継ファンド」については、「転売で利益を得るだけでは」と捉えられることもままありますが、事業承継に悩む非上場企業・オーナーにとっては、①後継者・後継経営陣の育成、②経営基盤の整備・強化、③最適な親会社の探索を実行することが可能となるため、その対価としてのリターンとして捉えることで、事業承継問題を一緒に解決してくれるパートナーと捉えることもできます。

事業承継ファンドの活用方法と経営支援内容

投資先の企業価値を向上させるためには、新たな経営陣による経営体制、経営基盤の整備等が必要です。事業承継ファンドは、企業価値向上の実現を目指し、次のような経営支援を行います。

- 財務・経理・総務等の管理業務や諸規程整備の助言・支援

- 組織的経営や経営管理方法の助言・支援

- 経営人材の育成、又は外部からの招聘・派遣

- 取引先やパートナー企業の紹介(海外含む)

- M&A情報及びM&A資金の提供

- IPO準備支援

- 事業戦略、経営、人事、資本政策などの助言

事業会社M&Aと事業承継ファンドM&Aの違い

事業承継に悩むオーナー経営者にとって、「事業会社への譲渡(M&A)」と「事業承継ファンドへの譲渡(M&A)」は、どのような違いがあるのか、それぞれのメリット・デメリットを整理しました。

| 事業会社への譲渡(M&A) | 事業承継ファンドへの譲渡(M&A) | |

| メリット | ・相互の事業の相乗効果が期待できる | ・(ファンド自身は事業を行っていないため)色がなく独立系を維持できる ・(ファンド自身は事業を行っていないため)経営・営業方針、文化を継続しやすい ・現経営陣が継続しやすい ・自主性を維持しつつ、成長にチャレンジできる ・同業内で情報が漏れることがない |

| デメリット | ・経営陣が継続できないことがある ・経営・営業方針、文化が変わる可能性がある |

・3~5年後に、親会社が変わる ・数字・利益重視の経営方針になることもある |

現在の事業・組織の状況と、今後事業承継や自社の経営をどうしたいかの意向により、いずれが良いかを選択することになります。例えば次のような状況・意向がある場合は、事業承継ファンドへのM&Aは良い選択肢になり得ます。

- 特定の親会社の傘下に入らず、社内の次世代経営陣の自主成長路線にチャレンジさせてあげたい。

- オーナー経営から組織経営へ脱却したい。現経営者だけではやり切ることが困難なため、外部の力を借りたい。

- 成長加速のための積極投資を行いたい。そのために、オーナー資本から脱却して信用や資金調達力を上げたいが、独立性も維持したい。

- 将来的に上場を目指したいが、自社のリソースだけでやり切れるかわからないため、外部の力を借りたい。

- (これまで同業ライバル会社と激しく競争してきた等の事情があり)現経営者の手から、同業等に譲渡することはできない。後継者不在のため、ファンドに譲渡して事業承継のリスクを回避し、ファンドと次世代経営陣が一緒になって新たな親会社を探すのが良い。

【事例紹介】中国・四国地方の事業承継ファンド

中国・四国地域で注目すべき事業承継ファンドをピックアップして紹介します。

ひろしまイノベーション推進機構

広島県100%出資で設立された投資ファンドで、これまで3号ファンドまで立ち上がっています。

3号ファンドでは、投資対象地域を『広島を中心とする経済圏』に拡大し、広く地域経済を支える地場企業の事業承継やイノベーションを支援し、地域経済の発展に寄与することを目指しています。

ひろぎんキャピタルパートナーズ

広島銀行の100%子会社であり、『事業再生』『事業承継』『ベンチャー』『地域活性化』を主とした投資活動を実施しています。

四国アライアンスキャピタル

四国の活性化や創生に取り組むため、四国の4行(阿波銀行、百十四銀行、伊予銀行、四国銀行)が包括的な提携(アライアンス)を結ぶことで生まれた投資ファンドです。

「事業承継に課題を持つ事業者」「会社の更なる成長を目指す事業者」「起業や新事業展開を企図する事業者」が対象となり、事業承継の場合、投資実行のタイミングで役員派遣等も行い、組織的経営への移行サポート等を行います。

また、山口県では、山口フィナンシャルグループが、サーチファンドというスタイルで「YMFG Search Fund」を立ち上げ、事業承継に新しい切り口で取り組んでいます。

関連記事:サーチファンドとは?後継者不足を解決する第三者承継の仕組みとメリット

まとめ|事業承継ファンドを検討すべき企業と相談先

事業承継ファンドは、後継者不在や経営体制の強化に課題を抱える中小企業にとって有効な選択肢の一つです。特に、同業他社への譲渡に抵抗がある場合や、次世代経営陣の自主性を保ちながら事業を成長させたい場合には、ファンドの活用がマッチしやすいでしょう。

ただし、ファンドは将来的に新しい親会社への株式譲渡を前提とするため、自社の意向や経営方針に合うかどうかを見極めることが重要です。そのためにも、まずは金融機関やM&A仲介会社、または事業承継ファンドを運営する専門家に早めに相談することをおすすめします。

事業承継は単なる「引き継ぎ」ではなく、次世代に向けた成長戦略の出発点でもあります。自社に最適な承継の形を模索するために、事業承継ファンドを一つの選択肢として前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

クレジオ・パートナーズ株式会社広島を拠点に、中国・四国地方を中心とした地域企業のM&A・事業承継を、仲介およびアドバイザリーの両面から支援しています。資本政策や企業再編のアドバイザリーにも強みを持ち、地域金融機関や専門家と連携しながら、中小企業の持続的な成長と後継者募集をサポート。補助金や制度活用の知見も活かし、経営者に寄り添った伴走型の支援を提供しています。

URL:https://cregio.jp/

M&A・事業承継について、

お気軽にご相談ください。